—Eres una basura demoniaca de la humanidad —me gritó mi madre, con furia, la primera vez que le dije que ya no quería ir a misa cada domingo.

La frase es épica. Una hipérbole en diversos planos.

Por un lado, mi madre me consideraba una basura: algo malo y, sobre todo, desechable. El desprecio en ese primer sustantivo era evidente. Luego, y quizá lo más importante en ese contexto, era demoniaca. Atentaba contra Dios y contra todos los sistemas de creencias que ella y mi padre habían procurado inculcarme durante mis 15 años de vida, por rechazar a Dios al negarme a ir a su casa, la iglesia. Y por último, la nota de mayor contundencia en la frase, todo lo anterior lo era “de la humanidad”. No era una basura demoníaca de mi colonia, de Tijuana ni de México. Lo mío superaba incluso las fronteras internacionales. Lo que yo había dicho —que ya no quería ir a la iglesia— atentaba contra Dios, con mayúscula. El DIOS aceptado y alabado por toda la humanidad, sin duda alguna.

De ahí lo increíble que debió ser su indignación cuando, cual hija poseída por demonios que escupe fuego por la boca, musité aquello. Ante sus ojos, yo era lo peor posible que se podía ser: una atea, una negacionista de Dios. Yo, su propia hija.

Había asistido al catecismo desde los seis años. Me sabía la Biblia y la lógica católica de cómo se supone que se creó el mundo, cómo llegó a ser lo que es ahora y cómo lo será en el fin de los tiempos. El padrenuestro, el gloria-gloria, el credo; vaya, podía declamar la rutina de la misa con la misma fidelidad con que declamaba la secuencia completa de la película del Rey León en mis tiempos de ocio. Tal era mi dominio de la teoría que no tardé en ser promovida a catequista yo también. A los doce años, con libros didácticos católicos en mano, impartí lecciones sobre la creación del mundo en siete días y el Arca de Noé a niños pequeños, más impacientes por salir a jugar en la salida que por entrar al Reino de los Cielos.

El catolicismo, para mi familia y la comunidad en que vivía, era el sentido común y punto. Yo, con esto que ahora decía, me acercaba al disparate y a la barbarie. Pero, en verdad, a pesar de mi escepticismo, lo único que quería era encajar. Por eso nunca me resistí a la secuencia de retiros espirituales a los que mis padres me inscribieron ese año.

El primero fue uno express, de tan solo unas horas, en una iglesita de Tecate que estaba escondida entre dos montañas verdes con olor a musgo en medio de la nada. Ahora que lo veo en retrospectiva, ese retiro fue el mejor de todos. En él literalmente nos apartaron de nuestra cotidianidad para dejarnos solos con nuestras reflexiones profundas sobre Dios.

En el camión íbamos Rubén, Gustavo, José y yo. A los otros no los conocía, aunque tampoco éramos muchos. Por alguna extraña razón, yo solía ser la única mujer en ese tipo de eventos. Rubén me caía súper bien. Era moreno, de estatura baja, cabello negro lacio en un corte que le cubría la frente y parte de sus ojos. Su imagen daba un aspecto lúgubre que contrastaba con su personalidad, alegre, extrovertida y sensible. Sus manierismos eran delicados. Al hablar movía sus manos como si acompañaran una melodía que nadie podía escuchar más que él. Sus uñas largas y cuidadas, aunadas a su barbilla afilada y nariz delgada, le daban un ligero aire de feminidad que me llamaba la atención sin saber por qué.

Nuestros padres eran miembros del Movimiento Familiar Cristiano, una organización cuyo nombre no necesita explicación más que provenía de la Iglesia Católica y no de la cristiana. Yo siempre pensé que por eso él estaba ahí, porque a nuestros padres les habían ofrecido las mismas “oportunidades” de retiros y eventos católicos para sus hijos, y ellos, como corderos de rebaño, aceptaron.

No recuerdo en qué reunión del MFC nos conocimos, pero Rubén fue amable conmigo desde el primer momento en que me vio. Él era a todo dar. Mientras los otros varones en esos grupos estaban demasiado preocupados guardando las apariencias y las buenas formas, Rubén se comportaba tal cual era. Algo lo hacía diferente. Siempre me decía las mejores bromas, de las sonsas que a veces tienen sentido y a veces no pero no importa porque dan risa. Por eso recuerdo que en el camión me hizo reír a carcajadas desde que salimos de Playas de Tijuana hasta que llegamos a Tecate, la hora completa.

El coordinador del grupo era el extremo contrario de Rubén. Se tomaba demasiado en serio, cosa que resultaba triste porque no era más que dos años mayor que nosotros. ¿Cómo podía actuar tan adulto siendo aún tan joven? Alto, delgado, siempre con camisa y pantalones de vestir, Rodrigo se manejaba con una elegancia inagotable que me hacía bostezar. Por cómo nos veía en el camión, y en general, por cómo me veía cuando Rubén me hacía reír, sospechaba que nuestro comportamiento lo decepcionaba. Algo muy profundo me hacía pensar también que, desde su perspectiva, las carcajadas no eran algo deseable en una joven como yo, como si estas me quitaran cualquier recato. Él no lo decía explícitamente y nunca hizo nada para confirmarme mis sospechas, pero su actitud me lo transmitía así.

Los círculos católicos de jóvenes se caracterizaban por esas dos clases de hombres: los que eran como Rodrigo y los que eran como Rubén. Yo, obviamente, me rodeaba de Rubenes. Los Rodrigos, que además abundaban en esos lares, eran sosos y aburridos hasta el cansancio.

Ese retiro de Tecate fue breve. Solo recuerdo que nos dieron una plática y, acto seguido, nos invitaron a arrodillarnos frente al altar. Ese altar era bellísimo; solo contenía una mesa llana de mármol con una cruz de madera con Jesús crucificado. Lo que lo hacía bello era que la iglesia estaba hecha de ventanales. Sus paredes y sus techos eran ventanas de vidrios polarizados que mostraban el paisaje de cerros áridos que nos rodeaban.

Un guía espiritual nos había dado la instrucción de rezar con toda nuestra devoción a Dios para buscar su perdón a nuestros pecados y manifestar nuestra total entrega a su fe. Debíamos hacer un acto de contrición profundo que nos comprometiera para siempre con Cristo, en silencio, arrodillados alrededor del altar. No debíamos decir palabra alguna, solo dedicar nuestros pensamientos a Dios para lograrlo.

Todavía recuerdo el diálogo que tuve en mi cabeza. Si Dios es el artífice de todas las cosas, era también el responsable de que yo pudiera creer o no. Yo quería creer. Pero no podía. Dios, por favor, solo te pido una cosa: dame la capacidad de creer. Eres el único que puede dármela, porque yo ya he intentado por todos los medios y no encuentro neurona en mi cabeza que me convenza de que cualquier parte de tu cosmogonía y doctrina tiene congruencia. De veritas, Jesús, yo estoy dispuesta. Haría feliz a mis padres, te haría feliz a ti. Lo haría más fácil para todos. Si en mí está creer, creeré. Pero si en mí no está creer, aceptemos de una vez que tu voluntad para mí ha sido no creer.

La invitación a arrodillarnos debieron hacerla al punto del atardecer, porque los rayos del sol se filtraron por los ventanales e iluminaron la imagen de Jesús y el altar. Si no fuera porque conocía el hecho de que el sol sale por el Este y se pone por el Oeste, habría jurado que Dios estaba contestando a mis plegarias en ese preciso momento. Aquella debía ser la obra de algún arquitecto de vanguardia minimalista con un gusto por el dramatismo religioso. No mentiré. La escena era soberbia y digna de despertar el fervor hasta en el más seco y áspero de los apóstatas.

Y ahí, en el completo mutismo de Dios, sentí paz. Exhalé, con alivio. Yo había sido muy clara; y él, también. Era lo más honesta que había sido con Cristo y ambos estábamos satisfechos.

Al final de la contrición, nos invitaron a tomar la comunión. Varios se levantaron a tomarla, pero ni Rubén ni yo lo hicimos. Ahora entiendo que esos gestos eran como ponerse un blanco en la cabeza.

En el camino de regreso, Rubén se notaba triste y cabizbajo. Parecía que se le habían acabado las bromas que contar. Lo atribuí a que estaba cansado, como lo estaba yo también. Nos acompañamos cada uno en nuestros asientos, esperando llegar a casa. Antes hablábamos casi todos los días, pero después de ese retiro pasaron varios en que no me habló. Me contactó a las tres semanas después para compartirme una fascinante teoría de conspiración de que la tumba de Tutankamón había sido escondida en el Titanic, antes de su naufragio.

***

Meses después, mis padres me inscribieron en otro retiro. Uno mucho más intensivo. Se llamaba Kerigma y duraría tres días. Si al otro habíamos asistido unas seis personas, a este asistirían 50. Lo vi entonces como una oportunidad de conocer a gente interesante, gente fuera de mi escuela que no tuviera ni la más remota idea de quién era yo. Solo me tendría que aguantar el adoctrinamiento, el tedio de las pláticas y los sermones, lo insípido de los lugares comunes que había escuchado una y otra vez en ese tipo de encuentros. O al menos eso pensé.

El punto de reunión sería el sitio donde se estaba construyendo la nueva catedral metropolitana de la ciudad. Era un proyecto que prometía acercar a Tijuana a la imagen de ciudad histórica, donde la catedral se encuentra enseguida del palacio de gobierno, rodeados ambos por un parque con quiosco. Es chistoso recordarlo ahora, porque esa catedral nunca se terminó de construir. Han pasado 25 años desde ese retiro, y las promesas hechas en ese entonces, las religiosas y las arquitectónicas, jamás se cumplieron.

Tras los pilares de concreto, coronados con varillas entresalidas, nos esperaba el camión que debía llevarnos a nuestro destino. Al subirme, me molestó descubrir que la mayoría de quienes estaban ahí ya parecían conocerse. Era un relajo de jóvenes platicando y bromeando entre sí con una camaradería de años. Supuse que quizá todos venían de alguna rama del Movimiento fuera de mi colonia o algo así. Sentí entonces que mi esperanza de conocer gente nueva se esfumaba. Es fácil hacer amigos cuando nadie se conoce, pero cuando están en grupos, incorporarse es más difícil. Quien se acerca es visto como intruso. Recorrí el pasillo del camión, tomé un asiento hasta el fondo y me concentré en el camino hasta que llegamos a una casona justo enseguida de un campo amplio de sembradíos en la carretera libre de Tecate. “Rancho San Lorenzo”, decía un letrero en su entrada.

Nos recibieron en la casona unas parejas sonrientes quienes nos entregaron unos folletos del Movimiento, una hoja con el itinerario y un separador de libros:

Hoy comienzo

una última vida.

Iniciaré mi viaje

sin el estorbo

de los conocimientos

innecesarios;

me formaré nuevos hábitos

y seré esclavo de ellos;

caminaré erguido

entre los hombres

y no me reconocerán,

porque soy

un nuevo hombre

con una nueva vida

en Cristo.

KERIGMA

Me pregunté a qué podría referirse eso de “los conocimientos innecesarios” que, aparte, fueran un “estorbo”. ¿Cuáles serán esos? Ojalá fueran los nombres de las capitales de los 194 países del mundo o de los ríos de México, pensé.

Ese primer día fue extraño. Después de desayunar, nos reunieron en un cuarto para escuchar un “testimonio”. Un hombre delgado de piel bronceada y cabello corto ondulado, vestido muy humilde, que si no fuera por el contexto del retiro le habría confundido con un indigente, se paró frente a nosotros y, con una voz dramática y un toque de sutil teatralidad, nos dijo, de buenas a primeras, que él era un sobreviviente de la adicción a la masturbación. Así se presentó. Ni siquiera nos dijo su nombre.

Masturbación.

Para mí era un tema poco relevante al que no le encontraba ningún interés. Me era completamente indiferente, pero este señor lo presentaba como un drama de magnitudes colosales.

Este señor, al que llamaré Max-Turbo, nos contó que al principio, cuando tenía nuestra edad, se masturbaba poco, una vez al día, a lo mucho dos. Pero, conforme pasaba el tiempo, se empezó a obsesionar con el vibrar de su excitación, con la pulsión de su pene erecto que debía aliviar tres, cuatro, cinco hasta 20 veces al día. Era tanto su frenesí que le salían llagas en las manos que luego se abrían en borbotones de sangre. Su miembro, por supuesto, también sufrió los estragos, con fracturas y otros infortunios autoinfligidos. No podía trabajar, no podía pensar, no podía hacer nada por preferir masturbarse. Las gesticulaciones de su rostro, y la manera en que movía las manos mientras hablaba, me recordaban a obras que había visto antes en el teatro. Para ser un hombre tan compulsivo, no noté gran compulsión en sus ademanes. Algo había en su calidad de movimiento que parecía ensayado.

Pero su placer, por lo que nos contó, no conocía límites. Llegó un momento en que masturbarse no fue suficiente y pasó a tener sexo con varias parejas. La afectación con que pronunció “varias parejas” fue evidente. La estridencia en su voz solo incrementaba al revelarnos que adquirió todo tipo de enfermedades venéreas hasta que se contagió, también, de sida.

Sida.

He ahí una palabra que conocía muy bien. El miedo al sida era real. En la escuela había visto videos documentales en los que se hablaba de la epidemia del sida como una enfermedad contagiosa al tacto que traía una muerte segura. Era lo peor que podía ocurrirle a una persona, pero le ocurría por conducir una vida de vicios y perdición. Así nos lo retrataban.

La sala entera se tensó. Quienes estábamos ahí temimos por nuestra vida y contuvimos la respiración; no fuéramos a contagiarnos por respirar su aliento.

Max-Turbo habló de lo enojado que se sintió por su diagnóstico, tanto que decidió “llevarse a más personas con él”. Con lágrimas en los ojos, relató que había comenzado a tener relaciones con hombres y mujeres, tantas personas como podía, con el solo propósito de contagiarlas, tal era su odio por el mundo. Por supuesto, un terrorista venéreo, ¿de qué otra forma habría de actuar un pecador como él que, además, decía puras falacias? Ahora que lo recuerdo, me da risa la simpleza de las narrativas con las que pretendían lograr nuestra obediencia y sumisión.

Terminada la plática, Max-Turbo abandonó el rancho. No hubo sesión de preguntas y respuestas. Fue como si se hubiera acabado el acto y el personaje tuviera que salir de escena. Habría 20 minutos de descanso antes de la siguiente plática. Tendríamos un día lleno de ellas, y ese había sido solo el principio.

—No sé tú —me dijo un muchacho que esperaba fuera de la sala, mirando el horizonte—, pero esa plática me dejó más turbado.

—Yo solo estoy feliz de que haya acabado —le contesté y él se rio.

—No sé si eres buenísima para los chistes o todo lo contrario.

—Y no lo sabrás —le dije antes de regresar a la sala.

Me sentía apática y sin ganas de hacer conversación. De solo pensar que debía soportar tres días de dinámicas así, jamás habría aceptado ir. El resto de los jóvenes, en cambio, se veían de excelente humor. No entendía por qué. Sus padres los habrían mandado a ese retiro, como a mí, porque algo debía estar mal con ellos. Por una u otra razón necesitaban ser reformados. Sin embargo, esto no parecía importarles. Algunos tocaban guitarra y cantaban entre cada plática, y varios otros intercambiaban pensamientos y frases de motivación entre ellos. Siempre me ha incomodado ver gente así de positiva y contenta. Me chupan la energía y me dejan sin siquiera poquita para mí y esa no fue la excepción. Traté de aguantar esos primeros días en el retiro lo mejor que pude. Entre los asistentes se rumoraba que el mejor evento del programa se llevaría a cabo el segundo día en la noche y eso me daba ánimos para soportar lo demás.

Llegado el momento, nos reunieron a todos frente a la puerta del salón más grande del rancho. Los organizadores nos vendaron los ojos y nos hicieron entrar a una habitación completamente oscura. Nos pasaron a cada uno tomado de las manos para colocarnos en nuestro lugar que, luego descubrimos, era formando un círculo amplio que abarcaba toda esa sala. De repente, una voz al borde del llanto, estrepitosa, empezó a sonar por unos altavoces.

—¡No puede ser que esté muerto…

Un monólogo dramatiquísimo empezó a retumbar por las paredes del recinto. Eran las lamentaciones de alguien que decía haberlo tenido todo, pero haberse perdido por las drogas, el alcohol… y el pecado. El cuarto estaba tan oscuro, que solo podíamos ver las sombras de nuestras siluetas alrededor de las paredes. En eso, un foco cenital iluminó el centro de la sala, mostrando un ataúd negro de un barniz tan brillante que reflejaba a quienes estábamos ahí. Era la primera vez que yo veía un ataúd. Nunca había ido a un funeral y todavía no se me había muerto nadie, ahora sí que gracias a Dios.

Mi mente se echó a volar. ¿Se vale tener un ataúd así paseando o acaso tenía un verdadero muerto adentro? Nunca había visto uno y no me hacía ilusión verlo en ese preciso momento, en el que parecía que estaban por iniciarme en una secta. ¿Qué hacen con un ataúd en un rancho en medio de la nada? ¿De dónde lo trajeron? ¿Dónde se guarda una cosa así? ¿Cómo puede algo de color negro brillar tanto?

El soliloquio continuaba escalando en estridencia con cada frase.

—… por no escucharte, Señor, por no creer en ti ni en tu palabra, salí de fiesta, juré en vano, desobedecí a mis padres y, ahora, ya nunca más los volveré a ver.

Nuestro silencio fue interrumpido por unos sollozos agudos que provinieron de una de las esquinas del salón. Era una pareja adulta, vestida de negro. La señora lloraba inconsolable y el señor la abrazaba cubriéndose el rostro con un paño que sostenía en su otra mano.

—¿Por qué, Dios, te has llevado a nuestro hijo? —comenzó a lamentarse el señor, casi gritando.

Entonces, la voz de los altavoces continuó:

—¡Son mis padres! Oh, no, Dios mío. Deja que me escuchen, ¡los amo! ¡No puedo creer que esté muerto! ¡NOOOOOOOOOOOOOO!

La puerta del ataúd se abrió con un violento golpe que nos hizo brincar a todos y un joven emergió como resorte del ataúd. La voz de los altavoces fue sustituida con su propio grito. Se veía histérico y tenía lágrimas borboteando de sus mejillas. Sus “padres” no se inmutaron e hicieron como si no lo vieran.

Empecé a notar cómo algunos de los asistentes al retiro rompían en llanto también. La sala se comenzó a llenar con un coro de sollozos.

No podía con tanto drama. En mi cabeza persistía la duda de la logística del ataúd y si a ese joven no le había dado claustrofobia ahí adentro. El final del monólogo del muerto viviente que tenía frente a mí fue seguido por una música solemne que sirvió de fondo para las palabras del organizador del retiro. Había llegado la hora del kerigma.

El organizador nos ordenó a todos ponernos de rodillas, cerrar los ojos y, ahí mismo, entregarnos a Dios. La música, el llanto de la mitad de la sala y la presencia de los guías espirituales reunidos y solemnes lograron una atmósfera lúgubre y pesada como bruma que adquiere peso en el pecho.

La encomienda era arrepentirse de nuestros pecados. Pedir perdón a Dios, a nuestros padres, a cualquiera a quien hayamos ofendido, para ser aceptados en el paraíso eterno en la hora de nuestra muerte. Por supuesto, porque de no hacerlo, nos iríamos directito al Reino de las Tinieblas.

Hice un repaso de aquellas cosas por las que tenía que arrepentirme. Forcé a mi memoria a encontrar algo, pero no encontré nada que ameritara semejante penitencia. A ver, ¿qué había hecho? Estaba en ese retiro junto a mujeres con tatuajes, maquillaje, sofisticadas, experimentadas con el alcohol, y yo, de buenas calificaciones, cero vicios y cero novios, pero diabólica, como me había dicho mi madre. No me explicaba por qué, si no tenía tatuajes, si nunca había llegado alcoholizada a mi casa, si nunca había tenido sexo, si nunca había siquiera besado a alguien, me tenían en el mismo concepto que a esos jóvenes que eran lo peor de lo peor bajo sus propios estándares. Los envidiaba un poco. Ellos estaban donde tenían que estar. Yo, en cambio, parecía estar siempre fuera de lugar. Era la más patética del grupo de adolescentes rebeldes que ahí estábamos. No encajaba ni con mi comunidad ni con esos jóvenes marginados. Ni muy santa ni muy satánica. Daba coraje.

Lo tengo más claro ahora que en ese entonces, pero, en el fondo, mi pecado, imperdonable para mis padres y mi familia, era saber demasiado y no tener la astucia de disimularlo. Leía mucho, me devoraba cualquier tipo de libro a cualquier hora del día y de la noche. Con frecuencia, mis tías y mis abuelas me reprochaban que tenía los libros pegados a las manos y señalaban como grosería que prefiriera leer antes que socializar en las comidas y reuniones familiares de los domingos. Lo peor: ninguno de los libros que tenía pegados a las manos era bíblico ni evangélico. De novelas clásicas como Mujercitas, de J. L. Alcott, o La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, había transitado a obras como El Código da Vinci, de Dan Brown; La puta de Babilonia, de Fernando Vallejo; En qué creen los que no creen, de Humberto Eco; el Orgasmógrafo, de Enrique Serna; El manual del buen ateo, de Rius, entre otros, y nunca tomé la precaución de cubrirles la portada. Aunque no acostumbraba compartir mis impresiones de esas lecturas, el solo hecho de estar en contacto con los libros y tener la seguridad de externar preguntas sin entregarme a una obediencia sumisa y domada, calaba hondo entre mi familia en la que ninguno de sus miembros era lector, mucho menos heterodoxo. El que me haya atrevido a anunciar que ya no quería ir a misa había sido la gota que derramó el vaso. Los libros y sus influencias estaban alejándome, según mis padres, de las tradiciones y la cultura que ellos conocían. A juicio de ellos, era tan inteligente que resultaba despreciable. Así me lo había dicho una tía cuando se enteró de que dudaba de Dios, sin tapujos y con rencor: “Qué vergüenza, tan inteligente para unas cosas, y tan idiota para otras”. Como el separador de libros que me habían entregado el primer día de ese retiro, lo que todos querían era que me deshiciera del “estorbo de los conocimientos innecesarios”.

Me hubiera gustado pensar todo esto en la oscuridad de aquella sala oscura, cuando escuchaba los sollozos y lamentos de los jóvenes que rodeaban el ataúd arrodillados en círculo en ese retiro. Pero no fue así. En su lugar, recordé que yo ya me había puesto de acuerdo con Dios. Yo no creía y, aparte, él no me daba la capacidad de creer. Ya nos habíamos puesto de acuerdo Él y yo.

Con la música todavía de fondo, los guías espirituales nos indicaron que quienes decidieran entregarse incondicionalmente a Dios se pusieran de pie. Quienes no, debíamos permanecer en rodillas sin levantarnos. Así que ahí me quedé, arrodillada en lo que se sintió una eternidad, pero de las terrestres, no de las otras que se suponía nos tenían buscando.

Aunque la sala se mantenía en penumbras, alcancé a ver cómo la mayoría de los jóvenes que habían sido mis compañeros en el retiro se pusieron de pie y, como recompensa, los organizadores vitorearon y celebraron a los nuevos conversos. Los abrazaban, los felicitaban por el gran paso. No sé cuánto tiempo habrá pasado. Se suponía que los que estábamos arrodillados debíamos mantener la cabeza agachada, no sé si como devotos no-creyentes o como perros castigados, pero ningún organizador ni guía espiritual se nos acercaba. Parecía que la dinámica era sencillamente dejar que pasara el tiempo, o al menos la música de fondo, para que luego el ponerse de pie ya no significara nada, ni la entrega divina ni la renuncia al paraíso, sencillamente nada.

Entonces, mientras los nuevos conversos seguían celebrando con los organizadores, sentí una mano posarse sobre mi cabeza. Fue una leve caricia que comenzó por mis cabellos y luego descansó sobre mi hombro. Fue un gesto que duró menos de diez segundos.

Está bien si no te levantas, interpreté de esa caricia.

Traté de levantar la mirada para descubrir quién me había tocado, pero su silueta ya había pasado a otra persona arrodillada más a la distancia, donde la oscuridad era todavía más insondable. No alcancé a distinguir quién fue, pero su ademán lo sentí subversivo. Como algo no planeado que este organizador hacía, pasando desapercibido a los demás. Alguien que comprendía y no juzgaba.

Me sentí agradecida por el gesto de empatía y, cuando la música terminó, me puse de pie, sin vergüenza, convencida de que estuvo bien que no me hubiera levantado antes, y con una sonrisa cómplice.

Nunca pensé si esos símbolos rituales implicaban algo para quienes organizaban el retiro. Nunca medité si los guías espirituales tomaban nota de cuáles almas se habían ganado y cuáles no. Si sentían que debían redoblar esfuerzos con aquellos a los que no lograron convertir o si todo se quedaba en la intimidad del momento. Y creo que nunca lo sabré.

Después de la conversión pretendida pero no lograda, regresé a mi habitación para encontrarme con un sobre manila amarillo sobre mi cama. Tenía mi nombre marcado en letra cursiva. Lo abrí y vacié su contenido sobre las sábanas: de él salieron cinco cartas. Una escrita por mi mamá, otra por mi papá y las tres restantes por mis mejores amigas.

La de mi mamá fue muy clásica, con el típico “Doy gracias a Dios por haberte tenido como hija”. No había resentimiento en su carta y repetía las frases que me escribía cada vez que me mandaba a uno de esos retiros. Era una fórmula que no fallaba y era también la máxima expresión de su cariño, solo manifiesta a partir de esos ejercicios, y eso debía bastar. Las cartas eran como una tregua. No importaban los meses o los años sin decir “te quiero” ni recibir un abrazo, la palabra escrita era la legítima clave del afecto. Los católicos y sus fijaciones tan raras por la escritura. Le atribuyen la verdad absoluta a la Biblia y el amor soterrado a las cartas.

La de mi papá, en cambio, expresaba verdadera preocupación por mi salvación moral, más que celestial. Temía que mi falta de fe me llevara a un camino de perdición. Pobrecitos. Ambos me querían, pero ninguno sabía qué hacer conmigo para que sus expectativas encajaran con lo que veían en mí.

Las cartas de mis amigas eran las mejores, porque era notorio que no tenían ni la menor idea de qué debían escribirme. “¡Pásatela genial!”, casi me decían. Me pregunto cómo fue esa conversación en que mis padres o sepa la bola quién diablos les pidió que me redactaran una carta para abrir en un retiro espiritual. Qué pena con ellas, de veras; pero qué lindas por seguirles el rollo. Esas sí eran amigas. Deseé con todas mis fuerzas regresar con ellas para platicarles del desmadre que estaba pasando por acá.

***

No sabría explicar qué llevó a ese grupo de jóvenes evangelistas a invitarme como parte del equipo organizador del mismo retiro el año siguiente. ¿Qué no habían visto que yo no me había puesto de pie aquella noche? ¿Qué no se habían enterado de que yo continuaba “satánica”? ¿O era precisamente por ello que sentían que debían mantenerme cerca? Un sentido absurdo de justicia me motivó a decir que sí. Pensé que en esta ocasión yo podría ser la persona que brindara consuelo a los jóvenes que, como yo, no aceptaran a Cristo en su corazón en la noche del kerigma. Estaría ahí para los no creyentes. Sería una infiltrada. ¿Infiltrada de quién? De Satanás no, por supuesto. Eso solo lo piensa la gente básica. Si no creo en Dios, mucho menos en el diablo ni en el infierno, obvio. Sería la infiltrada de la compasión, así lo pensé. Mi propia versión de “está bien si no te levantas”.

No recibí capacitación alguna. Entendí en esa segunda vuelta que el rol de muchos voluntarios como yo era sencillamente hacer bola y apoyar en tareas sencillas como servir la comida, colocar decoraciones, limpiar y condicionar las salas. Por remuneración recibiríamos la satisfacción de hacer una buena obra.

Para mi desgracia, todas aquellas preguntas que tenía en torno al ataúd se quedaron sin resolver. No me tocó el privilegio de ver si lo tenían guardado, si lo traía una funeraria ni cómo los organizadores lo ponían en la sala sin que nadie los viera hacerlo. Seguro era la clase de información privilegiada que escondían los artífices más ilustrados del retiro.

A decir verdad, me la pasé mucho mejor como voluntaria que como asistente en esos encuentros Kerigma. A los voluntarios no se nos cuestionaba la fe, no nos presionaban para mostrar devoción a Dios, no teníamos nada que demostrar. Ni siquiera estábamos forzados a asistir a las pláticas que había repudiado el año pasado. Me hice amiga de una chica que tenía las tareas de preparar y limpiar las mesas junto conmigo. No estaba tan mal. Platicamos de episodios de Los Simpsons, de música y de películas. Ninguna de las dos teníamos muy claro por qué estábamos en esos retiros, pero en ese momento tampoco nos importaba. Fue así, recogiendo basura y trapeando pisos, que supe apreciar los atardeceres del Rancho San Lorenzo.

***

Sirviendo como voluntaria, me enteré de que el muchacho que actuaba como muerto en el ataúd era un veterano en el movimiento juvenil que se había iniciado en el teatro. La actuación era definitivamente lo suyo y usarla como arma evangélica era parte de su llamado. Los que actuaban como sus padres no eran sus verdaderos progenitores, por supuesto, sino una pareja del Movimiento Familiar Cristiano que donaba su tiempo a la causa. Esta tenía una experiencia de varios años repitiendo el mismo espectáculo y se lo tenía muy bien aprendido. El show que ya conocía, frente al ataúd, estaba a punto de comenzar, y yo, sabiendo de antemano lo que iba a ocurrir y los dramas que se iban a suscitar, me sentía tranquila y dispuesta a cumplir con lo que me había propuesto. Me enfocaría en los jóvenes que decidieran quedarse arrodillados, sin ponerse de pie.

Toqué a unas ocho personas en el hombro esa noche. Era un gesto breve. Posar la mano sobre el hombro de cada una no más de diez segundos y caminar sigilosamente hacia la siguiente, sin decir nada en la complicidad de la oscuridad y la música de fondo. Lo había logrado ya con cuatro personas y ninguna me dijo nada ni volteó a verme; pero la quinta, al sentir mi mano, se agitó levemente, elevó su cara y me vio a los ojos.

—Yo no me voy a levantar —me dijo, preocupado por lo que juzgó un error mío.

—No importa —le dije—. Yo entiendo y te acompaño.

Me quedé con él unos segundos, sonriéndole, y luego pasé con la siguiente persona que seguía de rodillas. La velada continuó justo como había sucedido un año antes, con la misma secuencia y los mismos rituales.

Al día siguiente, tras desayunar y empacar nuestras cosas, voluntarios, organizadores y asistentes del retiro nos subimos al camión que nos llevaría de regreso a Tijuana, al estacionamiento de la obra negra que sería la catedral metropolitana de la ciudad. Estaba cansada por haberme desvelado la noche anterior, pero feliz de regresar a mi casa y descansar. Era domingo y al día siguiente tenía que ir a clases. Estaba repasando en mi cabeza si tenía alguna tarea pendiente por hacer, cuando de repente, un muchacho que estaba sentado en el asiento atrás de mí me pasó una hoja doblada que estaba marcada con mi nombre.

Volteé a preguntarle quién me la estaba mandando y me dijo que no sabía, que solo le habían indicado que me la pasara. Pensé que sería alguna instrucción de lo que debíamos hacer llegando a la iglesia. Desdoblé la hoja y encontré una carta escrita con pluma en letras mayúsculas de líneas quebradas:

¡HOLA!

NO SÉ SI TE ACUERDAS DE MÍ. SOY CARLOS, EL MORRO AL QUE TE ACERCASTE EN LA CAPILLA EL DÍA DE RECIBIR AL ESPÍRITU SANTO. TÚ TE ACERCASTE A MÍ AUNQUE YO TE DIJE QUE TODAVÍA NO ESTABA PREPARADO. ME DIJISTE QUE NO IMPORTABA Y ME BRINDASTE TU MANO, Y ESO LA NETA ME HIZO SENTIR BIEN CABRÓN. LA VERDAD, MUCHAS GRACIAS, PORQUE CON ESO QUE HICISTE ENTENDÍ QUE A PESAR DEL ODIO Y RENCOR QUE TENGO DENTRO DE MI CORAZÓN, DIOS AÚN ASÍ ME QUIERE Y ME AMA. YO NO ACEPTABA TODO LO QUE TUS AMIGOS DECÍAN. HASTA QUE SENTÍ ESE CALOR DE TU MANO EN MI HOMBRO SENTÍ TAMBIÉN EL AMOR DE UN ÁNGEL Y DE DIOS. GRACIAS, MUCHAS GRACIAS A TI Y A TUS AMIGOS POR TRAERME A MÍ Y A TODOS MIS COMPAÑEROS. SIGAN ADELANTE, ¿OK?

P.D. SORRY LA LETRA. LA ESCRIBÍ EN EL CAMIÓN.

¡ÁNIMO!

DE UN AMIGO Y AMIGOS NUEVOS,

CARLOS, MANUEL, LESLI, ROSI, LUIS MIGUEL Y FERNANDO.

Leer la carta me cayó como un balde de agua fría. Eso era lo contrario de la que había sido mi intención. Yo que solo lo había querido acompañar, había detonado su conversión por accidente. Yo, la atea, la no creyente, la basura demoníaca de la humanidad, había convencido a alguien de la existencia de Dios. Era demonio y ángel al mismo tiempo. Maldita sea. Pinche entorno minado de delirios colectivos. No tenía ni la más remota idea de quiénes eran esos Carlos, Manuel, Lesli, Rosi, Luis Miguel ni Fernando, pero ellos habían investigado mi nombre y me veían como algo que no era. Justo lo que me faltaba. Vista como diabólica por mis padres y santa por los jóvenes rebeldes.

Cuando llegamos a Tijuana, esperé a que todos bajaran del camión. Debíamos dirigirnos a la capilla de la ya-mero catedral metropolitana de la ciudad. Quise ser la última en bajarme para ver si podía evitar a todos y salir de ahí sin tener que despedirme. Mis papás debían estar esperándome para irnos. Encontré su automóvil en el estacionamiento, pero descubrí que estaba vacío, entonces me acerqué a la capilla. Desde fuera podía escuchar el eco de bocinas de lo que asumí era el discurso de despedida que los organizadores estaban dando para los chicos y sus familias. Me asomé con cuidado por la puerta.

Carlos tenía el micrófono. Había enunciado un discurso del que me perdí, y ahora gritaba mi nombre y señalaba en mi dirección. Atrás de él, los que seguro eran Manuel, Lesli, Rosi, Luis Miguel y Fernando vitoreaban y brincaban de júbilo. El público, una multitud conformada por los más de 50 jóvenes asistentes al retiro, sus padres, los organizadores, guías espirituales y voluntarios, aplaudía. Querían que pasara al frente a decir unas palabras. Me negué espasmódicamente con la cabeza e intenté escapar, pero el guía espiritual que me había acompañado en el retiro del año pasado, logró atraparme. Opuse toda la resistencia que pude y planté mis dos pies sobre el piso, pero él me llevó arrastrando con ayuda de otro guía hacia el pódium enseguida del altar. Carlos me puso el micrófono en las manos y la centena de personas que estaban ahí guardó silencio.

—No tienen de qué agradecerme —las palabras me salían como lamentos del pecho—. Les juro que yo no hice nada.

Mis papás, orgullosos, sonreían con lágrimas en los ojos. Habían triunfado.

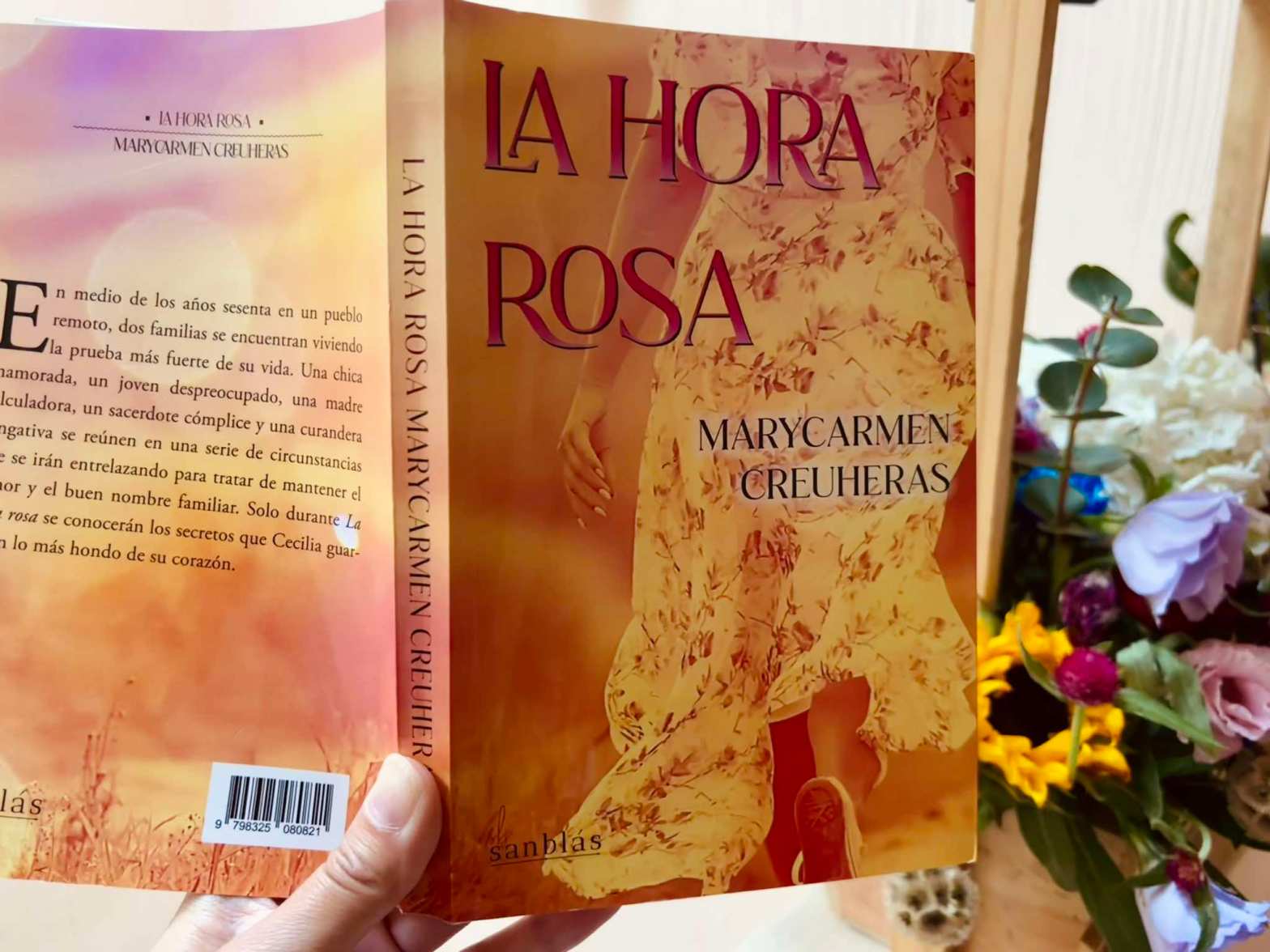

*Este cuento fue publicado originalmente en el libro Un lugar en el pasado. Cuentos sobre infancia y adolescencia (2025), de Liliana Lanz Vallejo, Jennifer Franco Rodríguez, Andrea Ameneyro, Mónica Garza Mayoral, Marycarmen Creuheras, Elion Shertz y Juan José Luna, publicado por la Editorial y escuela de letras Sanblás.

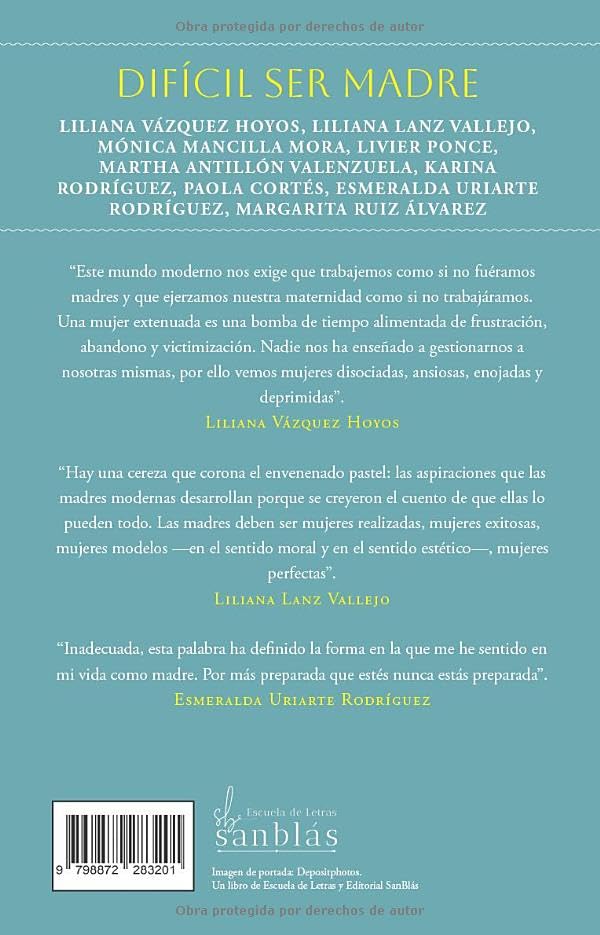

Liliana Lanz Vallejo es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales, maestra en Lingüística aplicada y licenciada en Lengua y Literatura de Hispanoamérica. Es autora del libro Mixed feelings en Tijuana: Bilingüismo, sentimiento y consumo transfronterizo (McGraw Hill-UABC, 2022) y de capítulos en los libros Difícil ser madre (Editorial Sanblás, 2024), Tijuana entre letras (Editorial Sanblás, 2024) y Hasta la madre: Los confines políticos de la maternidad (Typotaller, 2022), por mencionar algunos. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California. Contacto: lanz.liliana@uabc.edu.mx.

Estoy muy feliz de hacer leído un artículo tan exacto e interesante, párrafo a párrafo. Supongo, escrito por una mujer…